随着城市化进程的加速和轨道交通需求的持续增长,智能城轨系统已成为现代城市建设的重要组成部分。智能城轨总体框架不仅涵盖了技术层面的创新,更在建设工程管理方面提出了系统化的解决方案。本文从总体框架设计出发,探讨智能城轨在建设工程管理中的应用,旨在为行业提供理论与实践参考。

一、智能城轨总体框架概述

智能城轨总体框架以信息化、智能化为核心,构建了多层次、多维度的系统架构。该框架主要包括基础设施层、数据层、平台层和应用层四大模块。

1. 基础设施层:涵盖轨道、车辆、信号、供电等硬件设施,通过物联网技术实现设备互联与状态监控。

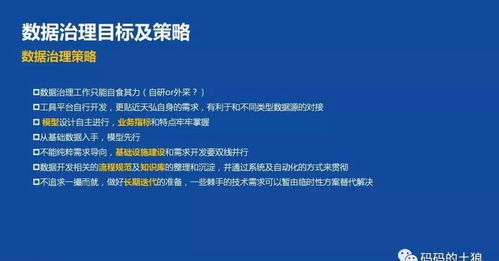

2. 数据层:集成传感器、监控系统等数据源,构建统一的数据湖,支持实时数据采集、存储与分析。

3. 平台层:提供云计算、大数据、人工智能等技术支持,实现数据融合、智能决策与资源调度。

4. 应用层:面向运营、服务、管理等场景,开发智能调度、乘客服务、安全监控等应用系统。

总体框架强调系统集成与标准化,确保各模块协同运作,提升城轨系统的整体效能。

二、智能城轨在建设工程管理中的应用

在建设工程管理方面,智能城轨总体框架通过技术赋能,显著提升了项目规划、施工、运维等环节的效率与安全性。

1. 项目规划阶段:利用BIM(建筑信息模型)与GIS(地理信息系统)技术,进行线路优化、站点布局与环境影响评估。智能平台可模拟客流、预测需求,为决策提供数据支持,减少规划偏差。

2. 施工阶段:通过物联网监控施工进度、设备状态与人员安全,实现实时预警与远程管理。例如,使用智能传感器监测隧道沉降、结构变形,预防工程事故;无人机与AI图像识别技术辅助质量检查,提升施工精度。

3. 资源管理:基于大数据分析,优化材料采购、人力调配与资金分配,降低工程成本。智能调度系统可协调多工种作业,避免资源冲突与工期延误。

4. 安全管理:集成视频监控、行为识别与应急响应系统,实现对施工现场的全方位监管。智能预警机制可提前识别风险,如设备故障或安全隐患,保障施工人员与公众安全。

5. 运维衔接:在建设阶段预先嵌入运维需求,确保工程交付后与智能运维系统无缝对接。例如,预留数据接口与传感器部署点,支持后期设备状态监测与预测性维护。

三、挑战与展望

尽管智能城轨框架在建设工程管理中展现出巨大潜力,但仍面临数据集成、标准化缺失、人才短缺等挑战。未来,需加强跨部门协作,推动行业标准制定,并培养复合型技术人才。同时,随着5G、人工智能等技术的发展,智能城轨框架将更加精细化、自适应,为城市轨道交通建设管理提供更强大的支撑。

结语

智能城轨总体框架研究不仅是技术升级的体现,更是建设工程管理模式的革新。通过系统化整合与智能化应用,它能够有效提升城轨项目的效率、安全性与可持续性,为智慧城市建设注入新动力。未来,行业应持续探索框架优化与落地实践,推动智能城轨在全球范围内的普及与发展。